◆虫が光に集まる理由 [昆虫・鳥・動物]

予報では、こちらは暫く天気が悪いよう、残念です。 ![[曇り]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/2.gif)

![[雨]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/3.gif)

![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif)

昔から、虫が光に集まることを知っていました。

「飛んで火に入る夏の虫」と言うやつで、実は「理由」が未解決でした。

仮説は存在したが、英国ICL研究により本当の仕組みが、解明されたのです。

人工照明を用いた実験を通して、

虫は光に背を向け、光に対し垂直な方向に飛行していることが分りました。

太陽や月などの自然界の光は、基本的に虫の頭上にあり、

それに背を向け正しい飛行姿勢を保ちます、「背光反射」と呼ばれる虫の本能です。

背中に光を受けて飛び、自分が地面に対し平行に飛んでいると認識しているのです。

背光反射は虫や魚の姿勢制御機能、大きな動物は重力を感知し上下感覚を認識、

小さな虫や魚は適切な重力を感知することができず、

重力と反対の方向にある月や太陽の明るさによって重力を検知、

明るい方向に自動的に背中を向けているのです。

虫が下からの光に照らされると、背中を下に向け失速して墜落、

横側から光を当てると、光源の周りをグルグル周るような動きをみせます。

焚き火や電灯などの人工照明は、遠くにいる虫を惹き付けているのではなく、

たまたま近くを通過した昆虫を明るい範囲に閉じ込めているだけだったのです。

デイリースポーツより

花の周りにミツバチが飛んでいます、近くに巣があるのでしょうか!![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

昆虫の多くなる季節です、動きをよーく観察してみましょう。

↓ 近所の生垣に黄色い花が奇麗です、何という花でしょう!

ヤッペママさんに教えて頂きました、カロライナ ジャスミン です

↓ ソメイヨシノは終わりましたが、八重桜が満開です、塩漬けが特産です

昔から、虫が光に集まることを知っていました。

「飛んで火に入る夏の虫」と言うやつで、実は「理由」が未解決でした。

仮説は存在したが、英国ICL研究により本当の仕組みが、解明されたのです。

人工照明を用いた実験を通して、

虫は光に背を向け、光に対し垂直な方向に飛行していることが分りました。

太陽や月などの自然界の光は、基本的に虫の頭上にあり、

それに背を向け正しい飛行姿勢を保ちます、「背光反射」と呼ばれる虫の本能です。

背中に光を受けて飛び、自分が地面に対し平行に飛んでいると認識しているのです。

背光反射は虫や魚の姿勢制御機能、大きな動物は重力を感知し上下感覚を認識、

小さな虫や魚は適切な重力を感知することができず、

重力と反対の方向にある月や太陽の明るさによって重力を検知、

明るい方向に自動的に背中を向けているのです。

虫が下からの光に照らされると、背中を下に向け失速して墜落、

横側から光を当てると、光源の周りをグルグル周るような動きをみせます。

焚き火や電灯などの人工照明は、遠くにいる虫を惹き付けているのではなく、

たまたま近くを通過した昆虫を明るい範囲に閉じ込めているだけだったのです。

デイリースポーツより

花の周りにミツバチが飛んでいます、近くに巣があるのでしょうか!

昆虫の多くなる季節です、動きをよーく観察してみましょう。

↓ 近所の生垣に黄色い花が奇麗です、何という花でしょう!

ヤッペママさんに教えて頂きました、カロライナ ジャスミン です

↓ ソメイヨシノは終わりましたが、八重桜が満開です、塩漬けが特産です

◆ダンゴムシあれこれ [昆虫・鳥・動物]

今日も1日雨のようです、梅雨らしい天気、嬉しくありません。 ![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif)

ちょこちょこ動いて、つんと触るとクルッと丸くなるダンゴムシ、子供たちに大人気です。

「ムシ」という名前がついているが、昆虫でなくエビやカニなどと同じ甲殻類。

家や公園の周りで見かけるのは「オカダンゴムシ」という種類で、

明治時代に船の積荷についてヨーロッパからやってきた外来種です。

15㎜程の「オカダンゴムシ」10㎜にみたない日本固有種「コシビロダンゴムシ」。

子の内の足は12本、脱皮を繰り返し体節が一つ増え左右に7本ずつ計14本になります。

100%正確でないが、オスは体が黒または濃い灰色一色なのに対し、

メスは背中に黄色い斑点模様があり、色も薄い茶色だったり白っぽかったり。

写真はおそらく交尾をしているところ!? メスとオスの色の違いがよくわかります。

メスは、お腹の「保育のう」と呼ばれる袋のなかに卵を産み、卵を抱えるように育てます。

一度に約100匹生まれる、産卵時期は5〜6月頃なので、ちょうど今。

体を覆う殻はカルシウムででき、外敵から身を守るための鎧のような役割をしています。

この殻を保つためにはカルシウムが必要不可欠なため、都会で暮らすダンゴムシは、

コンクリートを食べてカルシウムを吸収しているのです。

ASOPPA!より

石をめくると必ずいます、子供の頃転がしてよく遊びました!![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

今も、草取りなどでよく見かけます。

↓ とり木の下の芽が伸びて閊えそうです、切ってしまいました

根は観えませんが、もう水耕栽培で育つはずです

↓ 種から育てた2代目(アボちゃん)

ちょこちょこ動いて、つんと触るとクルッと丸くなるダンゴムシ、子供たちに大人気です。

「ムシ」という名前がついているが、昆虫でなくエビやカニなどと同じ甲殻類。

家や公園の周りで見かけるのは「オカダンゴムシ」という種類で、

明治時代に船の積荷についてヨーロッパからやってきた外来種です。

15㎜程の「オカダンゴムシ」10㎜にみたない日本固有種「コシビロダンゴムシ」。

子の内の足は12本、脱皮を繰り返し体節が一つ増え左右に7本ずつ計14本になります。

100%正確でないが、オスは体が黒または濃い灰色一色なのに対し、

メスは背中に黄色い斑点模様があり、色も薄い茶色だったり白っぽかったり。

写真はおそらく交尾をしているところ!? メスとオスの色の違いがよくわかります。

メスは、お腹の「保育のう」と呼ばれる袋のなかに卵を産み、卵を抱えるように育てます。

一度に約100匹生まれる、産卵時期は5〜6月頃なので、ちょうど今。

体を覆う殻はカルシウムででき、外敵から身を守るための鎧のような役割をしています。

この殻を保つためにはカルシウムが必要不可欠なため、都会で暮らすダンゴムシは、

コンクリートを食べてカルシウムを吸収しているのです。

ASOPPA!より

石をめくると必ずいます、子供の頃転がしてよく遊びました!

今も、草取りなどでよく見かけます。

↓ とり木の下の芽が伸びて閊えそうです、切ってしまいました

根は観えませんが、もう水耕栽培で育つはずです

↓ 種から育てた2代目(アボちゃん)

◆トウモロコシあれこれ! [昆虫・鳥・動物]

上空は曇っています、湿度が高いので蒸し暑い!

室内では除湿器が活躍していますが、湿度62% 室温25℃です。![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

調理するときに捨ててしまう「とうもろこし」のヒゲ。

実は、そのヒゲには、重要な秘密があるのをご存じでしたか?

原産はメキシコとボリビアとされ、紀元前7千年頃(縄文)にメキシコで栽培されていた。

米国・欧州・中国を経て、ポルトガル人が1579年に長崎から伝え、

漢字で『玉蜀黍』と書き、「粒が玉のような蜀黍(もろこしきび)」という意味です。

一般的な食用である「スイートコーン」は、糖度によって2種類に大別されます。

・スイート種:糖度17程度あるものも(ぶどうに匹敵)

・スーパースイート種:スイート種以上に甘いもの

ヒゲは芯から生えているのではなく、1粒1粒から1本ずつ生えている、雌しべ、

ヒゲに花粉が付くことで受精し、粒が大きく成長します。

ヒゲの本数と粒の数は同じであるため、本数が多いほど、沢山粒があるといえます。

ヒゲの褐色のものが、よく熟している証拠、白いヒゲのものよりも甘みが増しています。

雌しべは「絹糸(けんし)」といい、1本に400~500本ほど生えています。

芯に含まれる多糖類は、甘味料の「キシリトール」の原料のひとつです。

また、真ん中から食べるのがおすすめ、

軸元と先端では生長度に差があり、中央部分が最も甘みのバランスが良く安定しています。

FYTTEより

トウモロコシは大好きでしたが、口中に粒が散るので少し苦手です![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif)

でも、一度は食べたい食材です。

↓ 2本の木から収穫したブルーベリー、600g程で粒に大小のばらつきがあります

ジャムを作らず、甘いので最終的に全部生で食べてしまいました

ところで、枝に小さな蜂が5~6匹巣を作っており大変でした

室内では除湿器が活躍していますが、湿度62% 室温25℃です。

調理するときに捨ててしまう「とうもろこし」のヒゲ。

実は、そのヒゲには、重要な秘密があるのをご存じでしたか?

原産はメキシコとボリビアとされ、紀元前7千年頃(縄文)にメキシコで栽培されていた。

米国・欧州・中国を経て、ポルトガル人が1579年に長崎から伝え、

漢字で『玉蜀黍』と書き、「粒が玉のような蜀黍(もろこしきび)」という意味です。

一般的な食用である「スイートコーン」は、糖度によって2種類に大別されます。

・スイート種:糖度17程度あるものも(ぶどうに匹敵)

・スーパースイート種:スイート種以上に甘いもの

ヒゲは芯から生えているのではなく、1粒1粒から1本ずつ生えている、雌しべ、

ヒゲに花粉が付くことで受精し、粒が大きく成長します。

ヒゲの本数と粒の数は同じであるため、本数が多いほど、沢山粒があるといえます。

ヒゲの褐色のものが、よく熟している証拠、白いヒゲのものよりも甘みが増しています。

雌しべは「絹糸(けんし)」といい、1本に400~500本ほど生えています。

芯に含まれる多糖類は、甘味料の「キシリトール」の原料のひとつです。

また、真ん中から食べるのがおすすめ、

軸元と先端では生長度に差があり、中央部分が最も甘みのバランスが良く安定しています。

FYTTEより

トウモロコシは大好きでしたが、口中に粒が散るので少し苦手です

でも、一度は食べたい食材です。

↓ 2本の木から収穫したブルーベリー、600g程で粒に大小のばらつきがあります

ジャムを作らず、甘いので最終的に全部生で食べてしまいました

ところで、枝に小さな蜂が5~6匹巣を作っており大変でした

◆ねこのきもち [昆虫・鳥・動物]

こちらは曇り空です、午後から予報では雨のようです、明日も・・・ ![[もうやだ~(悲しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/143.gif)

愛猫が飼い主の足や手などに体をスリスリしてくると、

信頼されているようで嬉しくなりますよね!

しかし、なでようとしたら逃げられて、寂しい思いをした経験はありませんか![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif)

猫がスリスリする理由とは!

スリスリするのは、「自分のニオイを付けて安心したいな」という気持ちの表れ、

口まわりやしっぽの付け根などに、ニオイの分泌腺があります。

体をこすり付けることで、自分のニオイに包まれて安心しようとしているのです。

「これは自分のものだよ!」と主張する意味もありますが、

人や同居猫に対して行う場合は、挨拶の意味が込められていることも・・・。

しかし、残念ながら猫はなでられることを求めていません。

自分のニオイを付けられたらそれで満足なのです。

猫がスリスリしてきても、無理になでずに見守ってあげましょう。

ねこのきもち より

地域猫が3匹います、1匹は隣になついて家に上がるそうです

2匹も別の隣で可愛がっているようです

我家には、入りませんが餌だけは食べるようです、カミさんの係です。![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

↓ ヤッペママさんに教えていただいた待望の リトープス が届きました

着くのを子供の様にワクワクしていました、感激です!

しっかり梱包され、問題ありません 紫福来・摩玉・朱弦玉の札が

↓ はじめ注文を間違え種が15粒・・・ 芽生えるのが楽しみです

↓ エケベリア に花の蕾が ・・・

愛猫が飼い主の足や手などに体をスリスリしてくると、

信頼されているようで嬉しくなりますよね!

しかし、なでようとしたら逃げられて、寂しい思いをした経験はありませんか

猫がスリスリする理由とは!

スリスリするのは、「自分のニオイを付けて安心したいな」という気持ちの表れ、

口まわりやしっぽの付け根などに、ニオイの分泌腺があります。

体をこすり付けることで、自分のニオイに包まれて安心しようとしているのです。

「これは自分のものだよ!」と主張する意味もありますが、

人や同居猫に対して行う場合は、挨拶の意味が込められていることも・・・。

しかし、残念ながら猫はなでられることを求めていません。

自分のニオイを付けられたらそれで満足なのです。

猫がスリスリしてきても、無理になでずに見守ってあげましょう。

ねこのきもち より

地域猫が3匹います、1匹は隣になついて家に上がるそうです

2匹も別の隣で可愛がっているようです

我家には、入りませんが餌だけは食べるようです、カミさんの係です。

↓ ヤッペママさんに教えていただいた待望の リトープス が届きました

着くのを子供の様にワクワクしていました、感激です!

しっかり梱包され、問題ありません 紫福来・摩玉・朱弦玉の札が

↓ はじめ注文を間違え種が15粒・・・ 芽生えるのが楽しみです

↓ エケベリア に花の蕾が ・・・

◆シジュカラが巣作り [昆虫・鳥・動物]

明日は、どうも雨のようです、空は曇っていますが時折晴れ間も覗いています

気温もそれほど寒くないので過ごしやすいですね!![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

これからがシジュウカラ(野鳥たち)の繁殖の季節です

ヒメシャラに掛けた巣箱で今年も巣作りを始めました。

巣箱は、昨年のうちに中を奇麗に掃除しておいたので

12月頃から巣箱を覗くようになりました、下見だったのでしょう!

巣作りは、雄雌の共同作業で始まると入れ替わり立ち代わりコケのようなものを運びます

確かその上に鳥の羽を敷き詰めていくはずです。

時折、スズメがちょっかいを出すのでスズメのエサはしばらく中断です

ちなみに巣箱の穴は小さめ(直径2.5㎝)にしているのでスズメは入れません。

巣立ちまで窓越しにカメラをセットしその様子をそっと観察です。

↓ 昨年と同じツガイだと思うのですが、♂は巣穴への出入りが窮屈そう、太ったのかな!

↓ 自分の頭より大きなコケを運んできました

↓ 中から外の様子を伺っています、注意をおこたりません

↓ 夫婦交代で巣作りです、飛び立ったのは♂?いや♀?のどちらでしょう

↓ 仕事の合間にしっかりエサ台のヒマワリの種を食べてます

↓ 巣の出来具合を覗いているのでしょう、どう!大分できた?

昨日のコロナ感染状況は、都が300人超え3県が各100人超えでした

本当に緊急事態宣言を解除して大丈夫なのでしょうか!

フランスでは、第3波が拡大(日に3万人超)しまた都市封鎖だそうです

こんな状況だとオリンピックも危うくなります。

気温もそれほど寒くないので過ごしやすいですね!

これからがシジュウカラ(野鳥たち)の繁殖の季節です

ヒメシャラに掛けた巣箱で今年も巣作りを始めました。

巣箱は、昨年のうちに中を奇麗に掃除しておいたので

12月頃から巣箱を覗くようになりました、下見だったのでしょう!

巣作りは、雄雌の共同作業で始まると入れ替わり立ち代わりコケのようなものを運びます

確かその上に鳥の羽を敷き詰めていくはずです。

時折、スズメがちょっかいを出すのでスズメのエサはしばらく中断です

ちなみに巣箱の穴は小さめ(直径2.5㎝)にしているのでスズメは入れません。

巣立ちまで窓越しにカメラをセットしその様子をそっと観察です。

↓ 昨年と同じツガイだと思うのですが、♂は巣穴への出入りが窮屈そう、太ったのかな!

↓ 自分の頭より大きなコケを運んできました

↓ 中から外の様子を伺っています、注意をおこたりません

↓ 夫婦交代で巣作りです、飛び立ったのは♂?いや♀?のどちらでしょう

↓ 仕事の合間にしっかりエサ台のヒマワリの種を食べてます

↓ 巣の出来具合を覗いているのでしょう、どう!大分できた?

昨日のコロナ感染状況は、都が300人超え3県が各100人超えでした

本当に緊急事態宣言を解除して大丈夫なのでしょうか!

フランスでは、第3波が拡大(日に3万人超)しまた都市封鎖だそうです

こんな状況だとオリンピックも危うくなります。

◆コチドリのようです [昆虫・鳥・動物]

天気予報の通り未明から荒れ模様![[台風]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/6.gif) です

です

空は黒い雲におおわれ時折風と雨が吹き付けるかと思うと急に止みます…

この繰り返しなので雨戸を半分閉めてます。

先日、いつもの散歩コースの河川敷(みずなし川)で聞きなれない鳥の声が上空で…

飛ぶ姿が早く小柄で良く分かりませんが、小柄な割に翼は長い

ピッピッピッとしばらく騒がしく鳴き続け何羽かが河原に降り立ちました

小さく歩くのも素早く石に紛れて見失ってしまいそうです

持ち合わせの300㎜ズームで撮影しトリミングしたのが下の証拠写真です、

コチドリのようです。

散歩中の人たちもこのあたりでは珍しい来客にしばし足を止め眺めていました。

コチドリは、西日本以南では越冬しているものもいるようですが

日本には夏鳥として渡来し、河原などで繁殖します。

この川には河原が少なくおそらく飛び去ってしまうでしょう。

数日前ツバメの姿も見ました、動きが早く止まってくれませんので

こちらの証拠写真は、ありません。

もう夏の渡り鳥の姿が見られる季節なんですね。

コロナの感染拡大が止まらず先が見えません

中国や韓国では下火のよう?です、夏までに落ち着いているといいのですが!

夏もマスク姿で外出するな!では、シャレになりません。![[ふらふら]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/144.gif)

河川敷の木には新芽が芽吹いています、

奇麗なので散歩のついでに…![[カメラ]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/68.gif) 木の名前が定かではありません

木の名前が定かではありません

↓ タラの芽が開ききったらこうなるんでしょうか!でもタラノ木ではありません、

はて何の木? ⇒ぽちの輔さんにおしえていただき訂正です

↓ 山フジです、花数は少ないようです

↓ 名前が分かりませんが沢山の新芽を出しています

↓ 笹竹でいたるところに茂っています、野鳥たちの格好の隠れ家です

↓ 野バラです、白い花をたくさん咲かせます

↓ オニグルミでしょうか、ネットで調べたのですが自信がありません

空は黒い雲におおわれ時折風と雨が吹き付けるかと思うと急に止みます…

この繰り返しなので雨戸を半分閉めてます。

先日、いつもの散歩コースの河川敷(みずなし川)で聞きなれない鳥の声が上空で…

飛ぶ姿が早く小柄で良く分かりませんが、小柄な割に翼は長い

ピッピッピッとしばらく騒がしく鳴き続け何羽かが河原に降り立ちました

小さく歩くのも素早く石に紛れて見失ってしまいそうです

持ち合わせの300㎜ズームで撮影しトリミングしたのが下の証拠写真です、

コチドリのようです。

散歩中の人たちもこのあたりでは珍しい来客にしばし足を止め眺めていました。

コチドリは、西日本以南では越冬しているものもいるようですが

日本には夏鳥として渡来し、河原などで繁殖します。

この川には河原が少なくおそらく飛び去ってしまうでしょう。

数日前ツバメの姿も見ました、動きが早く止まってくれませんので

こちらの証拠写真は、ありません。

もう夏の渡り鳥の姿が見られる季節なんですね。

コロナの感染拡大が止まらず先が見えません

中国や韓国では下火のよう?です、夏までに落ち着いているといいのですが!

夏もマスク姿で外出するな!では、シャレになりません。

河川敷の木には新芽が芽吹いています、

奇麗なので散歩のついでに…

↓ タラの芽が開ききったらこうなるんでしょうか!でもタラノ木ではありません、

はて何の木? ⇒ぽちの輔さんにおしえていただき訂正です

↓ 山フジです、花数は少ないようです

↓ 名前が分かりませんが沢山の新芽を出しています

↓ 笹竹でいたるところに茂っています、野鳥たちの格好の隠れ家です

↓ 野バラです、白い花をたくさん咲かせます

↓ オニグルミでしょうか、ネットで調べたのですが自信がありません

◆ミラーにシジュウカラが突進 [昆虫・鳥・動物]

天気予報のとおり朝から冷たい雨が降っています、横浜では霙が雪に変わったと…

この天気では、不要不急の外出自粛要請を守る人はなお更多いことでしょう。

先日、車の方でコツコツと何かをつつく音がさかんに聞こえます

のぞいてみたら、シジュウカラが車のミラーに突進しています。

↓ 何度も何度もアタックしミラーを口ばしでつつきます

↓ 勢いあまって落ちそうになりますが、あきらめません

ヒメシャラの木に巣箱をかけその下に餌台を置いています、車までは約5m程です

胸元の黒い幅広蝶ネクタイからすると雄のようです

ミラーに映る自分を侵入者と思っているんでしょうか

激しくミラーを何度もつついています、鳴き声はしません。

ガラスや車体はすべるのでその様子が微笑ましくもみえます

こちらに気付く![[がく~(落胆した顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/142.gif) まで止めません

まで止めません

ミラーの周りは、糞で汚れています、興奮しているんですね

この様な状態が何度か続いたので、ミラーに目隠しのタオルをかけたら止めたようです。

↓ こちらに気づくと、慌てて飛び去ります

巣作りから卵を産んで抱卵し育てるのは雌だけのようです

雄は、餌運びと縄張りを守ることなのでしょうか!

巣箱をかけてから何年にもなりますが、気付いたのは初めてです。

因みに、シジュウカラは一夫一婦制ですこぶる仲が良く、

繁殖期を終わっても離婚率は1割程度と低く、9割が同じツガイを保つそうです。

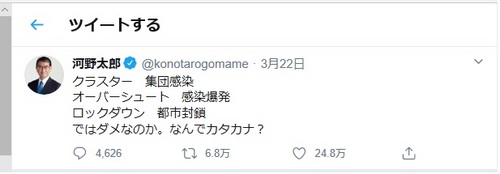

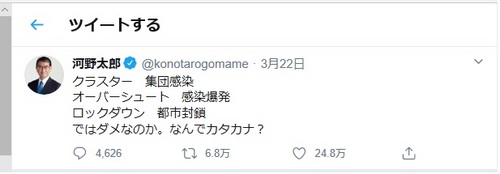

話はかわって、河野防衛相がTwitterで新型コロナに関する報道や政府の説明に

カタカナ用語が多いことに対する苦言とも取れる内容を投稿!

「ご年配の方をはじめ『よくわからない』という声は聞く

日本語で言えばいいのではないか」と日本語でわかりやすく説明するよう求めていくと

確かに!カタカナ用語は時間が過ぎると意味不明になることも…

ニュアンスで伝わればそれでいい…と賛否両論です。

この天気では、不要不急の外出自粛要請を守る人はなお更多いことでしょう。

先日、車の方でコツコツと何かをつつく音がさかんに聞こえます

のぞいてみたら、シジュウカラが車のミラーに突進しています。

↓ 何度も何度もアタックしミラーを口ばしでつつきます

↓ 勢いあまって落ちそうになりますが、あきらめません

ヒメシャラの木に巣箱をかけその下に餌台を置いています、車までは約5m程です

胸元の黒い幅広蝶ネクタイからすると雄のようです

ミラーに映る自分を侵入者と思っているんでしょうか

激しくミラーを何度もつついています、鳴き声はしません。

ガラスや車体はすべるのでその様子が微笑ましくもみえます

こちらに気付く

ミラーの周りは、糞で汚れています、興奮しているんですね

この様な状態が何度か続いたので、ミラーに目隠しのタオルをかけたら止めたようです。

↓ こちらに気づくと、慌てて飛び去ります

巣作りから卵を産んで抱卵し育てるのは雌だけのようです

雄は、餌運びと縄張りを守ることなのでしょうか!

巣箱をかけてから何年にもなりますが、気付いたのは初めてです。

因みに、シジュウカラは一夫一婦制ですこぶる仲が良く、

繁殖期を終わっても離婚率は1割程度と低く、9割が同じツガイを保つそうです。

話はかわって、河野防衛相がTwitterで新型コロナに関する報道や政府の説明に

カタカナ用語が多いことに対する苦言とも取れる内容を投稿!

「ご年配の方をはじめ『よくわからない』という声は聞く

日本語で言えばいいのではないか」と日本語でわかりやすく説明するよう求めていくと

確かに!カタカナ用語は時間が過ぎると意味不明になることも…

ニュアンスで伝わればそれでいい…と賛否両論です。

◆シジュウカラの鳴き声 [昆虫・鳥・動物]

朝から晴天ですが、風が冷たく強いので思ったより寒い一日でした。

「人間が動物の言葉を理解するのは簡単にはいかない。

けれども動物たちが音声と言う手段を通じ、従来の研究者が考えてきたよりも

はるかに高度な意思疎通を図っていることは間違いない」

と、京大白眉センターの鈴木助教(動物行動学)はいいます。

シジュウカラ語の研究によると、200種類ほどの鳴き声を使い分けて

仲間とコミュニケーションをとっているそうです。

「ジャージャー」は蛇がいる時に出す特別な声

「ピーツピ」は警戒しろ

「ヂヂヂヂ」は集まれ、…という意味

また、語順のルールを理解し、組み合わせることができる

「ピーツピ」→「ヂヂヂヂ」という順番で聞くと、たいてい周囲を警戒する

語順を人工的にひっくり返して「ヂヂヂヂ」→「ピーツピ」とするとほぼ反応を示さない

動物言語学者の主張が正確であるとの前提で話を進めれば、

AIや音声認識技術の発達に伴い、動物とのコミュニケーション技術は

一段と発達する可能性が高くなるでしょう…と。

日経ビジネス より

我が家の庭にもシジュウカラの夫婦がよく現れます

掛けた巣箱をのぞいたりヒマワリの種を食べたりしながら

「ツーピ、ツーピ」とお互い鳴きあっています、はて!何と言っているのでしょうか!

鈴木先生の話をもっと聞きたくなりました。

今日は、早朝に餌を食べに来たようですが、その後は姿を見せませんので記事の写真より

下の写真は、シジュウカラの話題ですが、なぜかツグミです。

↓ カルチャーパークを散歩しているとツグミの姿をよく見かけます

いつもは、こちらに気づくとすぐに飛び去りますが

こんなに(3mほど)近づいても逃げません…スマホの拡大なので画質が!

「人間が動物の言葉を理解するのは簡単にはいかない。

けれども動物たちが音声と言う手段を通じ、従来の研究者が考えてきたよりも

はるかに高度な意思疎通を図っていることは間違いない」

と、京大白眉センターの鈴木助教(動物行動学)はいいます。

シジュウカラ語の研究によると、200種類ほどの鳴き声を使い分けて

仲間とコミュニケーションをとっているそうです。

「ジャージャー」は蛇がいる時に出す特別な声

「ピーツピ」は警戒しろ

「ヂヂヂヂ」は集まれ、…という意味

また、語順のルールを理解し、組み合わせることができる

「ピーツピ」→「ヂヂヂヂ」という順番で聞くと、たいてい周囲を警戒する

語順を人工的にひっくり返して「ヂヂヂヂ」→「ピーツピ」とするとほぼ反応を示さない

動物言語学者の主張が正確であるとの前提で話を進めれば、

AIや音声認識技術の発達に伴い、動物とのコミュニケーション技術は

一段と発達する可能性が高くなるでしょう…と。

日経ビジネス より

我が家の庭にもシジュウカラの夫婦がよく現れます

掛けた巣箱をのぞいたりヒマワリの種を食べたりしながら

「ツーピ、ツーピ」とお互い鳴きあっています、はて!何と言っているのでしょうか!

鈴木先生の話をもっと聞きたくなりました。

今日は、早朝に餌を食べに来たようですが、その後は姿を見せませんので記事の写真より

下の写真は、シジュウカラの話題ですが、なぜかツグミです。

↓ カルチャーパークを散歩しているとツグミの姿をよく見かけます

いつもは、こちらに気づくとすぐに飛び去りますが

こんなに(3mほど)近づいても逃げません…スマホの拡大なので画質が!

◆恐竜死滅、隕石説は本当か! [昆虫・鳥・動物]

夕方を境に暑さがようやく和らいできました

最近は、夜7時過ぎに市のカルチャーパークでウォーキング![[あせあせ(飛び散る汗)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/162.gif) をカミさんと。

をカミさんと。

何千万年も前の様子を知っているかのように語っている事ありますよね!

誰も見たことも無いのに本当なんだろうかと疑問も感じます。![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

そんな中、チョット興味のわく記事『恐竜絶滅の原因は本当に隕石なのか』です。

6600万年前(白亜紀末)直径10㎞級の巨大隕石がメキシコのユカタン半島に落ち

その衝突で放出されたエネルギーは、TNT火薬10兆トン分だとか!

換算すると水素爆弾だと100万トンにもなり、ものすごいエネルギーなのです。

放射熱や巨大地震や津波や酸性雨…超弩級の激甚災害が長きにわたって続き

極端な環境変化で、恐竜たちは追い詰められていく…これが隕石説です。

その前は、火山説で火山活動でガスが大気圏に噴き上げられ、

地球全体を覆ってしまい太陽光線が届きにくくなり寒冷化が起こり

大繁栄していた恐竜が徐々にいなくなってしまったということです。

今までの恐竜化石の出方を見ると、

白亜紀末に向けてだんだん多様性が下がってきていなくなっている!

つまり、隕石説では説明できず、学者はその前に何か別の現象があったはずだと!

隕石により破滅的な環境変化を引き起こしたことは間違いなさそうなのであるが

実際に恐竜の化石証拠は、隕石衝突説を支持しているだろうか…!

再検討する動きが始まっているようです。

日経BPより抜粋

つまり、隕石により短期的に死滅しなのではないのでは!と言うことなのです。

地質や化石…などのデータを元に人類が知らない過去の真実に迫るのは

壮大なロマンなんですね!

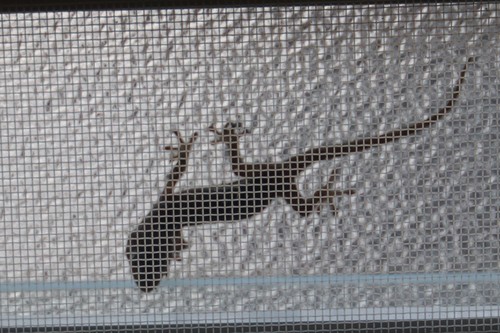

↓ 我が家に出現する恐竜!いや爬虫類たち

上1枚 ニホンカナヘビ:植木鉢や草むらを何匹か歩き回っています

下2枚 ニホンヤモリ:何故か網戸とガラス戸の間ではい回っていました

ピントが、網戸に合たりヤモリに合ったり…定まりません

最近は、夜7時過ぎに市のカルチャーパークでウォーキング

何千万年も前の様子を知っているかのように語っている事ありますよね!

誰も見たことも無いのに本当なんだろうかと疑問も感じます。

そんな中、チョット興味のわく記事『恐竜絶滅の原因は本当に隕石なのか』です。

6600万年前(白亜紀末)直径10㎞級の巨大隕石がメキシコのユカタン半島に落ち

その衝突で放出されたエネルギーは、TNT火薬10兆トン分だとか!

換算すると水素爆弾だと100万トンにもなり、ものすごいエネルギーなのです。

放射熱や巨大地震や津波や酸性雨…超弩級の激甚災害が長きにわたって続き

極端な環境変化で、恐竜たちは追い詰められていく…これが隕石説です。

その前は、火山説で火山活動でガスが大気圏に噴き上げられ、

地球全体を覆ってしまい太陽光線が届きにくくなり寒冷化が起こり

大繁栄していた恐竜が徐々にいなくなってしまったということです。

今までの恐竜化石の出方を見ると、

白亜紀末に向けてだんだん多様性が下がってきていなくなっている!

つまり、隕石説では説明できず、学者はその前に何か別の現象があったはずだと!

隕石により破滅的な環境変化を引き起こしたことは間違いなさそうなのであるが

実際に恐竜の化石証拠は、隕石衝突説を支持しているだろうか…!

再検討する動きが始まっているようです。

日経BPより抜粋

つまり、隕石により短期的に死滅しなのではないのでは!と言うことなのです。

地質や化石…などのデータを元に人類が知らない過去の真実に迫るのは

壮大なロマンなんですね!

↓ 我が家に出現する恐竜!いや爬虫類たち

上1枚 ニホンカナヘビ:植木鉢や草むらを何匹か歩き回っています

下2枚 ニホンヤモリ:何故か網戸とガラス戸の間ではい回っていました

ピントが、網戸に合たりヤモリに合ったり…定まりません

◆シジュウカラが巣作り [昆虫・鳥・動物]

庭のヒメシャラの葉も芽吹き始めました、

暖かくなっているんですね。![[わーい(嬉しい顔)]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/140.gif)

↓ 2階のベランダから見たシジュウカラの巣がかかったヒメシャラの木

写真の上の四角い箱が巣箱で、下の丸いのがエサ台です

シジュウカラの活動が活発になっているような気がします

木の上で大きな声でさえずったり

ヒマワリの種のエサ入れもいつの間にか空っぽです

ふと気づくと盛んに苔類を巣箱に運んでいます、巣作りを始めていました

動きが早くなかなか写真におさめられません。

↓ おそらく上の写真が雌で下が雄かな![[exclamation&question]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/159.gif)

口いっぱいに苔をくわえています

巣作りは、雄も雌も力を合わせているのでしょう

雄の体が大きいせいか出入りに苦労しているようです

入り口の穴はネットで調べ外敵が入れない直径2.5cmにしているんですが!

大きすぎると巣にしないようです。

塚田国交副大臣が「私は忖度します」発言で辞職しました

「事実と異なる発言をした」と弁明したが

進まぬ安倍と麻生の地元の橋渡しなんですから!

誰もが本当なんだなと思ったことでしょう。

いずれにしても嘘や忖度は、絶対にイケません。

暖かくなっているんですね。

↓ 2階のベランダから見たシジュウカラの巣がかかったヒメシャラの木

写真の上の四角い箱が巣箱で、下の丸いのがエサ台です

シジュウカラの活動が活発になっているような気がします

木の上で大きな声でさえずったり

ヒマワリの種のエサ入れもいつの間にか空っぽです

ふと気づくと盛んに苔類を巣箱に運んでいます、巣作りを始めていました

動きが早くなかなか写真におさめられません。

↓ おそらく上の写真が雌で下が雄かな

口いっぱいに苔をくわえています

巣作りは、雄も雌も力を合わせているのでしょう

雄の体が大きいせいか出入りに苦労しているようです

入り口の穴はネットで調べ外敵が入れない直径2.5cmにしているんですが!

大きすぎると巣にしないようです。

塚田国交副大臣が「私は忖度します」発言で辞職しました

「事実と異なる発言をした」と弁明したが

進まぬ安倍と麻生の地元の橋渡しなんですから!

誰もが本当なんだなと思ったことでしょう。

いずれにしても嘘や忖度は、絶対にイケません。